V大预科作业第2周¶

@victor-cloux《预科作业3.0》第2周

-

笔记有我个人理解、请务必看完视频教程再看我的笔记

-

笔记会有V大公众号内容的补充、已获得公众号内容摘编授权

-

微信公众号文章精选留言也会有V大的提问解答、可以去看看

-

微信公众号【MadlineCG艺术实验室】

794:05《预科作业 3.0》—— 绘画基础自学练习教程 (转载,已获V大授权)14.6万2621岑轩漠

〓【效率和质量的平衡】¶

- 不管是画线条还是色块还是创作、都会遇到的情况就是效率和质量的平衡

-

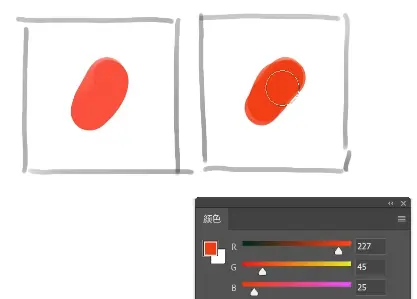

以色块为例、我已经画了一个从肉眼上看非常接近的色块、这个时候就不要对比数值了、吸色对比数值无论如何都会有一点偏差

-

实际上画图不要绝对数值化、否则容易钻到死胡同里面去、创作的时候你怎么能保证每一块颜色都能绝对正确?它是一个相对关系

-

只不过我们目前要把画准确作为一个目标、来促使自己的练习有一个指向性、让自己学会对比这件事情、所以不需要绝对正确

-

3倍的时间画一个质量?还是3倍的时间画更多数量?实际上只要质量合格的情况下、刚开始练习数量肯定是大过质量的

-

不要过于苛求自己显得像是特别专业的样子、花大量时间为了更准确一点、然后画的练习很少、实际上这是不对的、在合格的情况下、基本看上去很接近、这个情况下优先数量、把效率提上去

-

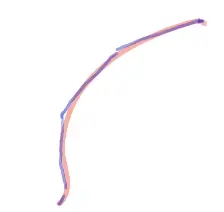

线条也是一样的、这样一根曲线、不画到特别流畅也是行的、不流畅这件事情并没有干扰到你做出正确的对比、如果你对自己要求高、新建图层描一遍线

-

你要搞清楚你现在在练习什么、现在练的不是线条的流畅而是对比、而且线条画多了自然就会流畅

〓 【形】¶

-

难度会循序渐进、作业会越来越多

-

每一周的作业都会有当时没有讲过的东西、我希望你们养成不具备某一种能力的时候也要敢于尝试的能力

-

你只有做过了你才会发现问题、才能通过教程、或者理论把问题解决、而不是先看教程理论、然后完全没有自己的想法去做一些事情、实际上这是不对的

- 上一周教的是抽象的线条练习、本周教的是如何把这种具象的物体画准确

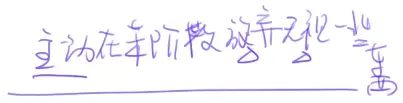

★【层级关系】¶

- 一个画面里所有元素的重要性是有区别的

- 比如这些褶皱、有些褶皱比较重要、有些小的褶皱没有画对也没有关系

-

比如这个山峰、能感受到一个很明显的直线、但是实际上并不是直线

-

把这个看起来大趋势的直线定为A、把小的转折定为A1、放大图片还有更细微的转折定为A2

-

A是最重要的、A的角度没有画对、那A1肯定就是错的、A2跟着一起错了、这就是层级关系

-

但是人类本能就是更加关注细节、很多初学者对于细节敏锐度是很高的、但是把握不住整体

-

我高中的时候去电玩室和小孩子玩找茬游戏、每次都是小孩子赢、对于捕捉细节或者小变化来说、它跟你的美术能力没有关系

-

学会主动在某个阶段放弃或者无视一些东西

-

当你想要画准这个山峰的时候、你必须无视A1和A2才能把A画准、一旦过分关注A1A2就会发现怎么画都画不准

-

有些人习惯从头画到尾、从山峰往下画、然后A角度不准、然后浪费时间一直改一直改、所以先花大量时间把A画准很重要、A画准了后面就会很轻松、画的越来越快

-

对于初学者来说、越是底层的、花时间要多一些、越是顶层的小变化、花的时间要少一些

-

层级关系对于很多东西都是一样的、临摹、写生、创作等等

-

从颜色来说、白色、红色、绿色、往下来说绿色有偏黄的绿、偏蓝的绿、但是一开始不要关注小的变化、要关注最大的变化、最明显的差异、红和绿、然后再往下分、再往下分

-

层级关系会让你头脑理的比较清晰、思路不会乱、在不该关注的阶段就不关注那些东西

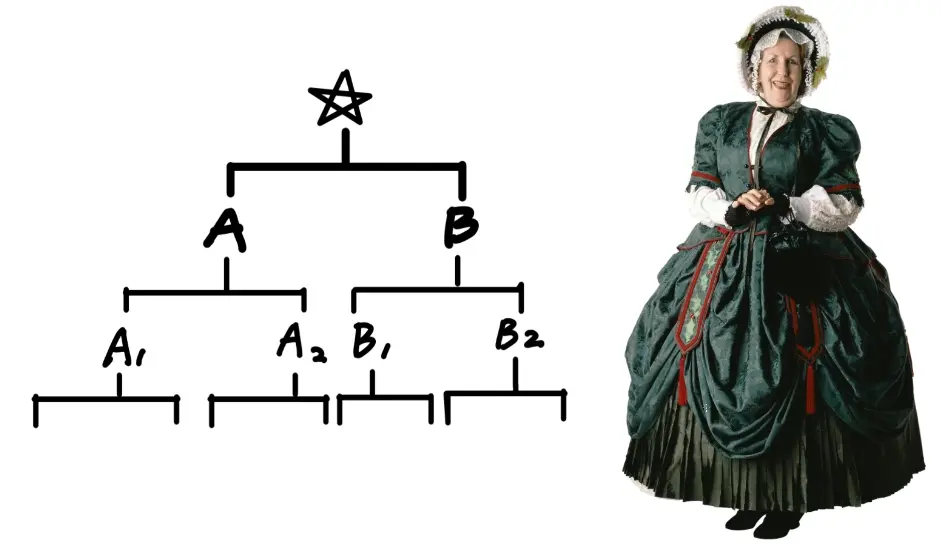

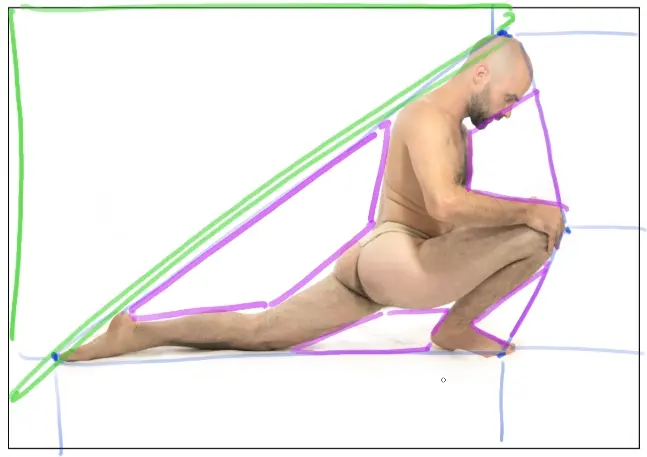

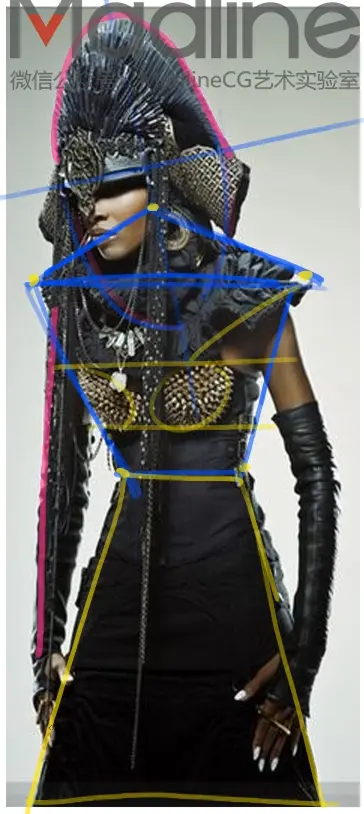

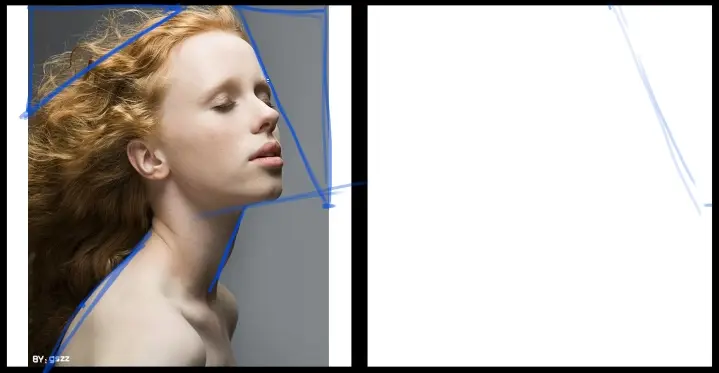

★【正负型】¶

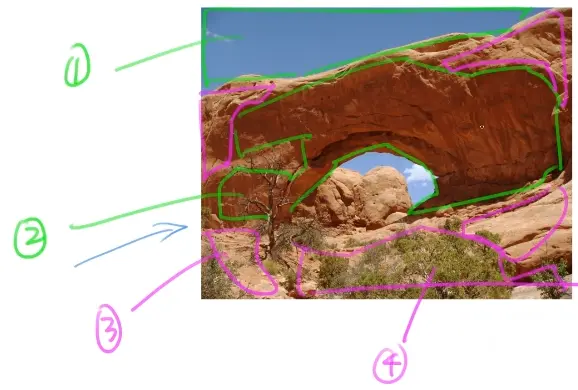

- 一般来说更容易识别的是正形、不容易识别的是负形、对于这张图来说、正负形比较模糊

-

有临摹经验的人一眼就能看出一些比较明显的线、注意不要在原图上画这种辅助线、你可以在自己的图上画、原图用眼睛去看

-

目前来说画的红线都是正形、正形可以理解为有具体的物体、形状、蓝线画的是负形、它是天空、在画面里显得是空的存在

-

正负形是互补的、你画了红色的线想检验有没有画准、可以通过看蓝色形状来对比、用负形来检验图形是否准确

-

用包裹法把人包起来、如果你从头开始画、很难对比头和其他身体的比例、但是先把人包裹成一个图形当作整体就简单很多

-

包裹后的图形对比画框的比例、用正负形检查图形和图形内部的准确

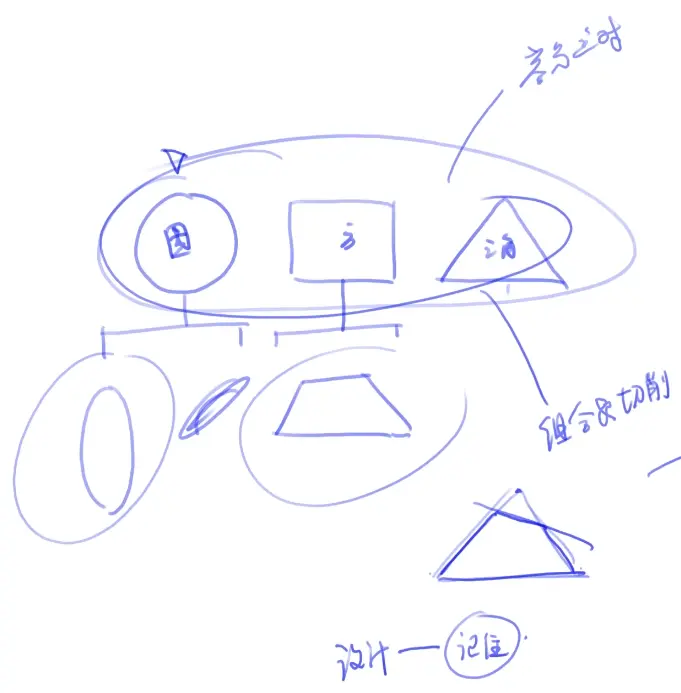

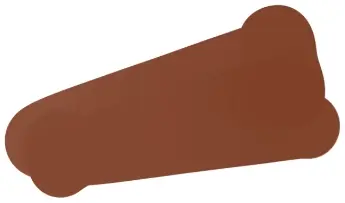

★【基本型概括】¶

-

基本型就是最基本的几个二维形状、圆形、方形、三角形、它们也会有一些变化、因为它们比较简单、所以更容易画对

-

把画面中具体的东西看作是圆、方、三角的组合、把组合画对、这个东西就画对了

-

除了组合还有切削、切削是削掉一块、比如原本是三角形、切掉一块、但是还是理解成三角形比较方便

-

很多的设计或者造型都有这样的图形特征、因为设计一般来说有一个目的就是希望让别人记住、没有经过专业训练的人一般只能对形状比较明确的东西留下映像、所以很多设计师都是尽可能的让设计用上图形特征

-

一些好的设计分割感都是很强的、有一些很简洁的形状、所以你临摹一些好的设计可以用基本型概括法套进去

-

首先很重要的一点就是看形状、不是看材质看模特看细节

-

概括的一些原则、看起来是直线的就是直线、看起来像弧线就是弧线、忽略小的起伏、学会取舍

-

只有在整体都对的情况下细节才有意义、儿童都能关注到的细节、真的有这么大的价值吗?

-

这个衣服表面看有两个形状、这里把衣服连接起来、相比两个形状、这样会更容易把握衣服整体的这个形状

- 头也是一样的可以简单的概括、头概括完了、放大还是能继续概括下去、这个方法不论在哪个阶段都可以细分下去

- 裙子概括成一个形状、腿的转折点概括成一个形状、正负形也可以用起来

-

每个人概括的形状可能不一样、抓准关键点就能抓住形状、抓住形状之后里面的东西就很简单

-

虽然很简单、但是光是懂原理不去练是没有用的

〓【抓型作业】¶

-

首先你要从画面中看出单线和组合线条、看出它的形状、用包裹把物体当作一个整体来观察、学会抽象地看待画面、学会层级关系、学会取舍

-

人体有很多微妙的变化、利用层级关系、先理解成直线、再画出微妙的起伏、头发也是一样的

〓【色】¶

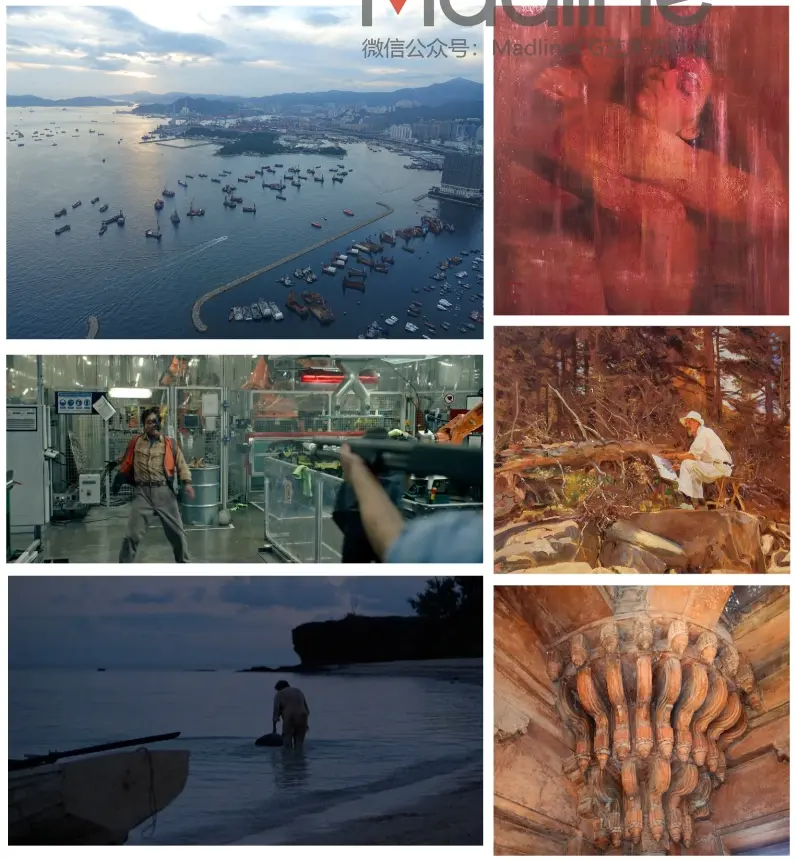

★【色调】¶

-

把眼睛眯起来、一张图会有一个颜色给你带来绝对强势的感觉、或者用一个颜色或者一组颜色去代表这幅画、这就叫色调

-

同样的、颜色也有层级关系、底层是代表性的色调、顶层是丰富画面的其他颜色

- Eagle软件智能分类色调

-

先讲色调的原因就是要你养成概括的能力、不要只去关注微妙的东西、微妙建立在整体正确的基础之上

-

一张图片放大之后是无穷的小变化、这跟你又有什么关系呢?难道你要一个一个的扣像素?

-

当你把整体画好之后、里面的小变化相对来说就比较简单了

★【中间调】¶

- 中间调和色调实际上是一个概念、只是区域要小一些

- 这张图整体来看是一个橙红色的色调、当你看中间调的时候就分成了几个块、注意这个时候不是看物体、是看颜色的区域

-

这张图有无穷的小变化、但是我们要忽略这些小变化、把画面缩小来看、看得出几个明显的块面、这些就是中间调

-

传统油画一开始几乎是平涂几块颜色、确保这几块颜色准了之后、再往里面加微妙的变化

-

不同的人找到的中间调可能会不一样、但是一定要找、否则你是不可能靠小变化堆出整个画面的

- 首先先画出中间调、这个中间调要基本上是对的

-

然后往里面加小变化、临摹就是这样不断的往下细分

-

关键就是这个流程、色调、中间调、从中间调里细分、再次细分、画的时间越长就越接近原图

- 中间调同样的也要取舍、每个颜色的重要性是不一样的

★【色彩层级】¶

- 你不能只是被画面带着走、它哪里一块小颜色你就加一块小颜色

-

教一个小技巧、滤镜库-木刻、调整一下参数、目前的样子就是概括、看起来和眯起眼睛看到的画面差不多、只不过是机器帮你概括、但是你自己要有这个意识

-

它已经帮你把很多颜色归纳到一块去了、但还是能保证画面的色彩感觉、这就是你需要做到的

-

随着你慢慢的深入细化、概括的画面也会越来越微妙、越来越接近原图、但是一开始绝对不要用小笔触去戳

-

注意这个技巧很多时候颜色归类的不一定准、但是这个概括方法是你要学会的

-

色调、中间调、色彩层级这三个东西实际上是一个东西

★【色彩调性】¶

-

当你把中间调的块面拆出来之后、每一个块面都会有一些特征

-

比如说②、高饱和中低明度的特征、③、低饱和高明度的特征

-

有时候会根据饱和度、明度的特征来归纳中间调、这种特征就叫做调性

-

跟着调性来拆分画面、图到底是什么一点也不重要、忽略物体本身的意义、只去关注色彩的归纳

-

注意不要跟着山脉的线走、不要去找山脉的结构、如果你只是想复制它、你要按照色块的特征去考虑

-

红色的部分饱和度偏低、明度偏低、绿色的部分饱和度比较高、明度比较高

-

看颜色的时候要根据颜色的特征、归纳概括到一起、当你对色块的特征心里有数的时候、取色就会心里有数、比如红色这个部分是低饱和低明度、你就不会选高饱和高明度的颜色

-

左上角的图、远处的归类里有一些小的变化、不过忽略不计、那些是层级上的变化

-

近处的归类并不是用颜色归类的、相比远处、近处的对比度比远处的高所以归类在一块

-

归类的时候不要有远近空间关系、不要把图当成具体的物体、你要把它当作颜色来看待、只要颜色的特征差不多那就归类在一块

-

如果你发现有一些图你不能拆解概括、那我建议你放弃这张图、不要用它当素材

〓【色彩作业】¶

-

这张图不是一个完整的画面、是抽象的色彩组合、但是具象的图也是一样的、不需要画的很精确、但是学会复制的流程很重要

-

首先不要吸原图的颜色、要用眼睛去判断、笔刷的话、带不带材质都是一样的

-

眯起眼睛来看这张图的色调、铺一个底色、或者用几个大块的颜色铺满画面、把刚刚教的技巧用上去

- 一个颜色在不同的底子下会有不同的视觉感受、常见的就是补色技巧、绿底灰色偏暖、橙底灰色偏冷、所以铺一个底色很重要

-

然后区分中间调、笔刷放大一些、大胆的画上去、错了再调整、也可以在你自己画的图上吸色

-

不要急于出效果、原图有很多颜色互相干扰、更重要的是画好底层的颜色

-

这个是色彩的作业、形不需要太准、尽力还原原图的色彩即可

-

注意画面要整体推进、不要一个地方细节都画完了、其他地方还是色块

-

中间调区分出来了之后再做颜色和颜色的过渡

-

缩小笔刷开始画小颜色、能画多细要看你的耐心

-

没有必要分层、就一个图层画错了就盖上去

-

用正确的方式、一层一层的逐渐细化的方式、把色彩复制过来、完成度到这个样子就够了、形的话差不多准就行了

-

画的时候画布放大一点、缩得特别小难度是降低的

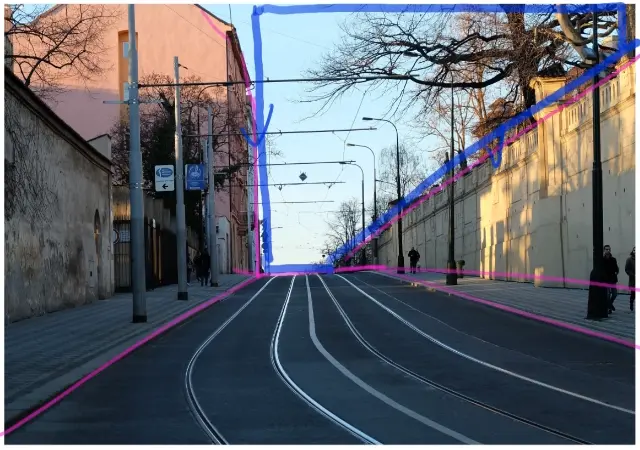

〓【透视】¶

-

很多时候画复杂的透视可以用3D辅助、但是我们还是要学透视、3D辅助是为了效率、很多时候没有必要为了一些小东西去建模、而且为了学人体等等也是要有透视基础的

-

目前市面上很多教程教学在我看来都有点复杂、我建议你们一定要学一个3D软件、什么都行、学一个就行、然后再加上手绘技术

-

一张图3D可以解决60%70%、靠自己的透视基础大概30%40%、所以透视学一个基本概念就可以了、没有必要学到绝对准确、我个人一向是考虑平衡而不是绝对、如果你要绝对准确、那就得全部用3D去做、但是效率就会很低

-

这是你、你面前有一个窗户、远处有两个方块

-

人的视角60度之内不会发生特别严重的变形

-

通过窗户、两个方块的角点和眼睛相连

-

相连的线透过窗户玻璃、然后在窗户玻璃上画出来、连起来之后就是透视的方块

-

透视不难、最基本的概念就是近大远小

-

创作的时候、自然场景里不需要很精确的透视、因为山与山与城堡之类的透视很少会有人去纠结、只需要体现近大远小的特征就行

-

在街道、建筑之类的、有对比关系的场景里、这个时候场景和人是有比例关系的、这种情况下可以先用3D做一个体块、确保场景里物件和物件的相对关系是正确的、剩下的小东西、比如窗户、海报之类的直接手绘补上去

-

实际上透视基本概念就是近大远小、没有其他概念了

-

远处的车比近处的车小、大楼的三根线现实是一样长的、因为透视关系显得有长短

-

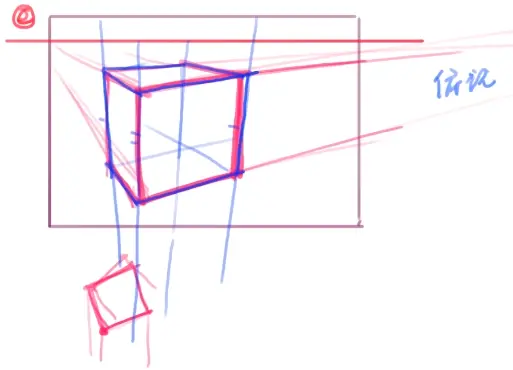

市面上几乎所有的透视教程都会讲到方块、方块有相等的平行线、能明显的表现出透视规律、所以可以用方块来包裹任何东西

-

后面会讲到结构翻转的技巧、把结构放在方块里面来表现物体的透视规律

★【空间中的平行线】¶

-

透视里有个视平线的概念、你眼睛的高度拉一条线就是视平线、蹲着和趴着的时候视平线也会发生变化

-

视平线是非常重要的概念、可以用一些方法找到、画面中这两根线互相平行、延长之后交点落在的地方就是视平线

-

平行于地面的、互相平行的两条线最终消失点会落在视平线上

- 根据这个概念就能画出带透视的盒子

- 平行于地面的平行边、消失点一定在视平线上、一定要学会找平行线

- 正面的方块消失点在方块的正中心、多个物体的消失点不一定是同一个、只要两条平行边平行于地面、两条边的交点就一定会落在视平线上

★【空间中的盒子】¶

- 先把视平线的位置定下、视平线决定了仰视、俯视、平视、但只是相对于主体物来说的

- 盒子只有两种状态、一种是一个面正对着你、一种是角对着你、有的时候会用这种方式区分一点透视、两点透视、三点透视

- 平视的状态、盒子的一个面正对着我们、可以画成一点透视、消失点在盒子的正中心

-

平视的状态、角对着我们的时候、看之前的顶视图、先画一条离我们最近的边、然后对比另两条边的比例、画出另两条边

-

再把三条边连接上消失点、很多人会纠结这两个消失点在哪里、其实是跟你的视角范围有关系

-

把两个消失点拉近、视角发生了变化、盒子本身并没有发生变化

-

视角越小、可见的东西就越少、视角越大、可见的东西就越多

-

两个消失点不要定的太近、会显得畸变

-

一般情况下上下两个角、要大于90度或者120度比较自然

-

至于左右两个面是有一定容错空间的、只要看起来像是个正方体、透视特征画出来就好

- 仰视和俯视的时候、就会有第三个消失点、仰视的时候消失点在上面、俯视的时候消失点在下面

-

左面面积小、消失点定近一点、右面面积大、消失点定远一点、往下加一个消失点

-

视平线高于或者低于物体的时候就会有三个消失点、仰视在上面、俯视在下面、物体平视的时候、两个消失点、视线平行于一个面的时候、一个消失点、这就是一二三点透视

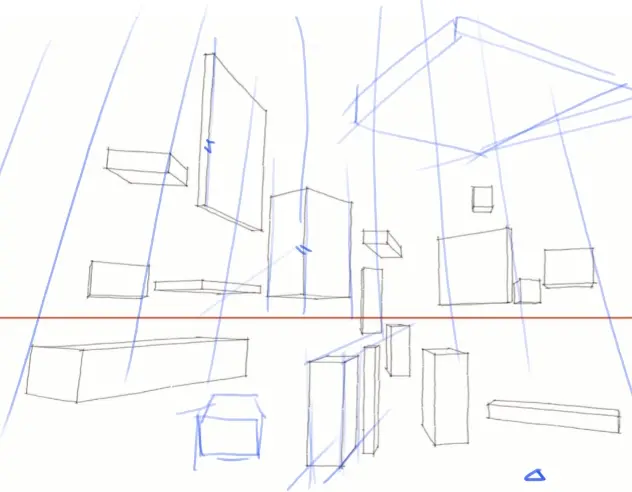

〓【透视作业】¶

- 定下视平线、在空间里画盒子、各种各样的、各种角度的多画一些、注意透视

〓【结构基础】¶

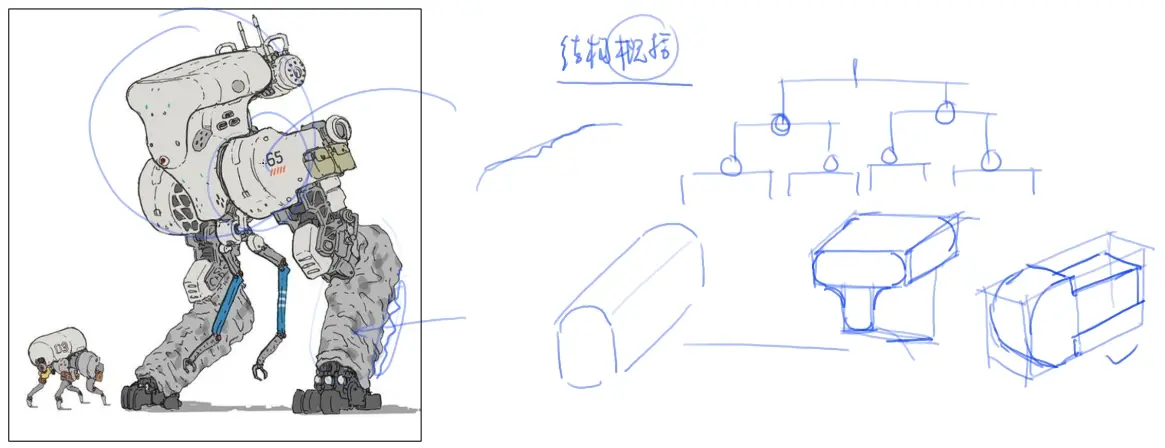

★【结构基本概念】¶

- 透视往往是跟结构一起出现的、所以要学会概况结构

-

这个机甲的腿被步包裹着、有很多褶皱、用之前说的层级关系、忽略掉这些小细节、概括成一个最简单的状态

-

这个机甲看起来很复杂、其实并不复杂、我们把它给拆解

-

你们要先学会看画面、学会分析拆解结构

★【结构分析工作】¶

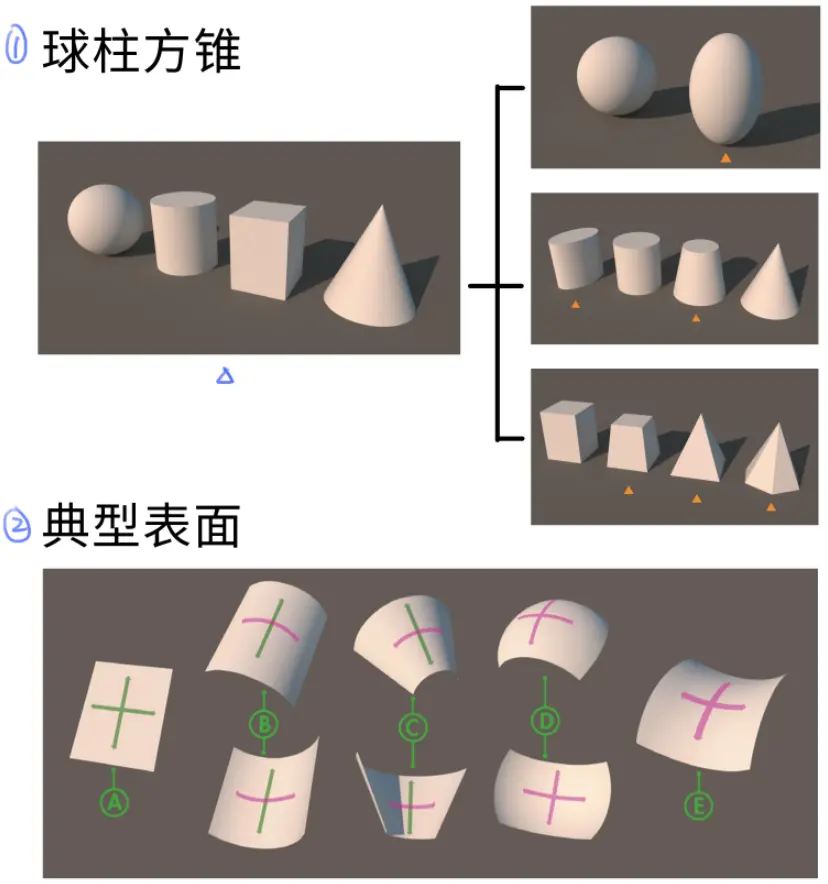

-

常用的两个工具是球柱方锥和典型表面

-

球柱方锥能分出其它变化的结构、同时可以概括你见到的大部分东西

-

机甲的头部可以理解为方块做了圆角、也可以理解为方块两边加了锥体、腿部也是方块做了圆角

-

如果你无法用球柱方锥概括分析某些东西的话、就先不要碰它、先分析你能分析的东西即可

- 典型表面和球柱方锥实际上是一个概念、红色的线是弯的、绿色的线是直的

- 画一个仰视的机甲头部、先画出基本结构概况、再加上典型表面、这就是结构翻转、先简化成基本型的组合、再加上小结构、最后加上小细节

★【分析单体结构】¶

-

首先观察物体是否有几何特征、可以画三视图观察

-

这两个耳朵实际上就是一个梯形、结合了柱面

-

一定要强迫自己去分析、再概括的画出来

-

机甲的脚不要一个一个去扣、先概括成一个整体

-

理解结构、把结构退回到几何的状态、再分析是削出来的还是拼出来的

〓【第二周作业】¶

-

作业越来越多、越来越难也是很正常的

-

首先单体图形每天坚持练习、素材找外轮廓直线曲线、干净清晰的图片、同时这一周要把学到的技巧用上去、重复到熟练

-

色彩组合不要太纠结笔刷、素材找抽象的油画、生锈的东西、树皮之类的、看不出是什么物体的、尽可能抽象的素材、颜色丰富一些、色调也丰富一些、一定要按照流程来画、流程比结果更重要

-

透视盒子定一条视平线、在空间里画各种各样、角度不同、比例不同、带透视的盒子

-

分析单体结构如果对你很困难的话、就从你能做到的简单的开始、再慢慢加难度

-

把物体分析拆解、灯罩是锥体切削、后面柱体、下面用方块包裹分析、虽然还没讲结构翻转、但是你可以试着旋转角度再画出来

-

一定要尽自己的所能把物体用球柱方锥和典型表面结合分析出来、它到底是怎么变成这样的、怎么削的、怎么组合的

-

单体结构素材搜索工业产品、但是不要过于复杂、曲面的

〓【提问解答】¶

-

Q:怎样找到更好的练习素材?色彩临摹可以自己找图吗?

-

A:每周的色彩临摹(完整图片的那个)强烈建议按我给出的素材来画。

-

因为,我在选择素材的时候,是充分考虑了图片本身的质量的。

-

它必须具备有利于初学者实践新获取知识的素质,比如清晰的层次、好的构成以及循序渐进的难度设定。

-

除了色彩临摹之外,其他的练习素材可以自己找。

-

比如练打型的一些图,你感兴趣的话当然可以找二次元的素材。

-

但要注意以下几点:

-

1.难度值要循序渐进,刚开始不要选太难的,熟练度提升后,再逐渐提高复杂度;

-

2.尽量选择层次鲜明的图片,不要选太“虚”或者太“气氛”的图,轮廓清晰,结构明确易懂的造型对初学者来说是最好的;

-

3.制作或选择色彩练习的一些素材的时候,要刻意选择不同的颜色,不要只选自己喜欢的颜色和饱和度。值得一提的是饱和度,不要只选鲜艳的颜色,多选一些饱和度稍微低一些的颜色,因为这些颜色在创作里出现的概率其实更高。

-

Q:由于时间&画得慢的因素,每天的作业量画不完,导致作业堆积,怎么办?

-

A:你可以根据自己目前的情况来适当缩减练习量,但我确实不太建议缩减得太少(一定不要少于50%)。

-

这就类似于举哑铃练肌肉,略缩减量是OK的,但每天只举一下哑铃,举十年肌肉也不会变大,因为这对肌肉的刺激小到可以忽略不计,你应该懂这个道理的。

-

其次就是你得学会“审视”自己的练习状态和进度。

-

比如第一天如果花了一大半时间做了某部分的作业,导致其他部分完全没碰,那么第二天你就要想办法按自己的情况调整练习量和时间分配,通过调整找到自己的节奏

-

我在最初自学的时候,因为没有老师指点,也是这么自己和自己对话,找到属于自己的节奏的。

-

你可能会觉得这是在走弯路,但我并不这么觉得,“学会如何找到自己的节奏”本身就是一个极有价值的能力。

-

除此之外,我只能劝你尽量对自己狠一点点了。

-

Q:上一周的内容还未很好地掌握,下一周的就来了,怎么解决这个吸收方面的问题?

-

A:对于基础薄弱或者“真·零基础”的同学来说,确实未必一周的练习就足以让你掌握该周的所有技能(但真够拼命的话,应该差不多)。

-

那怎么办呢?

-

我个人不太建议你把一周的作业拖成两周或更长时间去完成。

-

理想的思考和执行方式是,这一周尽全力去完成这一周的内容,到了下一周,我再尽全力去完成下一周的内容。

-

每周按计划完成该周的内容。

-

等一轮预科作业走完,你会对自己的短板有所认知,比如有些同学色彩不错,但型或者结构翻转很糟糕,那么此时集中火力攻短板就可以了,这样会比毫无计划地拖长每周的练习计划效率要高很多。

-

要有重复几次预科作业来逐渐消除问题的心理准备。

-

Q:很快地完成了当周内容,还有很多时间,怎么花?

-

A:这应该是一个罕见的情况……

-

首先就还是建议不要让两次练习的间隔太长。

-

也就是说,定好3天的练习量,不要在一周的前3天直接画完,然后休息个4天,等第二周内容到的时候,你的手感已经全部丢失了。周一、周三、周五这样就好很多。

-

其次是如果你有更多的时间,增加练习数量当然更好(在质量已经不错的前提下)。

-

如果你基础不那么弱,我还建议你多花些时间做其他练习,比如创作什么的,毕竟预科作业这个东西只是非常基础的部分,长期只练这个肯定是不行的。

-

Q:练习的时候,对“这个练习是否对我有效”产生了摇摆,怎么办?

-

A:你得区分两个问题:

-

1.你对练习本身是否对自己有效感到疑惑;

-

2.你对完成练习的质量/数量是否足够达到对进步有效而感到疑惑。

-

如果是前者,你可以试试其他的练习方法,预科作业绝对不是唯一的选择,不同人适合不同的练法,多尝试是正确的,但不要一边摇摆,一边勉强着自己做某件事。

-

如果是后者,我想说的是,对于预科作业来说,更多意义在于“你做了”。

-

对于练习量积累极少的初学者来说,推动他们进步的,是练习量本身,而不完全在于练习方法。

-

换句话说,如果你使用其他的练习方法(只要不是错得离谱的那种),只要你画够量,一样会进步。

-

在练习初期,画多少量,达到什么样的练习频度非常非常重要,达不到那个量,什么神仙方法都没什么意义(因为本质上就是在练肌肉和眼手脑的配合能力)。

-

这和很多人觉得“方法是第一位的”的观念可能很不一样。

〓【学习习惯】¶

-

我在学任何一个东西的时候,都会给自己设定一些“观测点”。

-

在这些“观测点”上,我会审视自己前一段时间的思考和行为的意义,找到其中好的,继承下去,找到其中不好的,修正。

-

但不在观测点的执行阶段,我会尽可能让自己像个机器,或者是捕猎的野兽,只关注目标本身以及具体的行为细节,绝对不去想宏观的东西和意义。

-

在这段时间里,我只关注自己在这个周期里的动作,时间分配,技术细节和经验积累是否做好了

-

如果我发现自己在这个阶段去考虑“意义”,可能这件事就做不成了。

-

而重点是,有时我们不要把观测点拉得太近,不然你就会有“看起来完全没有进步”的挫败感。

-

不同的技能或事件,观测点的间隔是不同的。

-

比如临摹吧,一般观测点就是3周,练3周,只要不是敷衍的那种,基本上肉眼可见发生变化。

-

减肥呢?一般是半年,合理的强度,半年你会获得肉眼可见的改变。

-

积累单词呢?一般是一年以上,我从几乎零基础积累到7-8000词汇就是这么来的。

-

这些修行过程中,但凡我在执行期更多在意一些“意义”,这些事情可能我就做不下来了。

-

很多往期班上的同学觉得我可以做到把自己像机器一样“驯化”,或者把一个人当成一支军队那样去“调动”,是很不可思议的一件事。

-

其实并不是,我只是不在不该考虑某些问题的时候去考虑某些问题(思考是重要的,所以抑制不必要的思考也是重要的),在应该敏感关注自身和意义的时候,我会比大多数人更关注自身和意义。

-

为什么我会意识到这些?

-

这和我大学毕业后3-5年时候的经历有关,那时我在做的是室内设计,当技能已经初步掌握,工作转向“重复”之后,我大概每个月都会有一周时间极为困惑于“工作的意义”,后来发展到困惑于“活着的意义”。

-

而且我发现很不对劲的是,这些困惑正在变得越来越密集,就是你会时不时想到“意义”。这几乎让我陷入抑郁,我那会儿就觉得,要是不摆脱这个抑郁,后面我肯定会出大问题。

-

后来我强迫自己通过多干点“实际的事情”来摆脱了这个困惑的状态,那个阶段我开始接触并自学CG绘画。

-

当然,现在是回望,很多东西看得比较明白。

-

有时我们不是“知道了具体有什么意义”才去做那件事,如果那件事本身的方向基本正确,合理的思路是:我们如何通过更好地完成它,来赋予它(或者你为它支付的时间精力金钱)意义。

-

这可能就是不那么浮躁的生活态度吧,我们都应该学到更多。

〓【补充部分】¶

-

本笔记记录视频内容、为了看起来更连贯摘编一部分公众号内容、标点符号正常的就是公众号内容wwwww

-

V大公众号发的内容和视频内容有微妙的变化、所以两个都看更完整

《预科作业3.0》第二周

https://mp.weixin.qq.com/s/qasZipi1drj21ozGbuH1-w

第二周指导